Cours La production agricole végétale et animale

Introduction :

La production agricole permet de nourrir les hommes. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la productivité a énormément augmenté grâce à l’utilisation des intrants (qui sont les engrais), les produits phytosanitaires et la mécanisation de l’agriculture.

Cependant on subit aujourd’hui le contrecoup de la « révolution verte », avec la stagnation de la productivité agricole, des répercussions sur l’environnement et la santé très inquiétantes et la mort de la plupart des sols agricoles. Des solutions existent pour produire plus sainement et elles résultent souvent de la compréhension du fonctionnement des écosystèmes naturels.

Une première partie de ce cours traitera du fonctionnement des écosystèmes naturels, tandis qu’une seconde partie permettra de s’intéresser à la production animale et végétale au sein des agrosystèmes.

Le fonctionnement des écosystèmes

Le fonctionnement des écosystèmes

L’écosystème repose sur l’existence des producteurs primaires que sont les végétaux. Ils sont dits chlorophylliens, c’est-à-dire qu’ils réalisent la photosynthèse. Les végétaux sont des producteurs primaires car ils sont responsables de la production d’une biomasse importante au sein de l’écosystème.

Biomasse :

La biomasse est la quantité de matière organique produite d’un système, exprimée par unité de surface. Elle représente un stock de matière vivante et donc d’énergie. La quantité de biomasse fabriquée par unité de surface et de temps s’appelle la productivité.

Pour produire leur biomasse, les végétaux réalisent la photosynthèse. Elle est réalisée dans les feuilles vertes de tous les végétaux chlorophylliens.

Pour réaliser la photosynthèse, un végétal a besoin d’eau, de dioxyde de carbone et d’énergie lumineuse.

Si un végétal est privé d’un de ces composants, il ne peut réaliser la photosynthèse. Mais en présence d’eau, de CO2 et d’énergie lumineuse, les végétaux sont capables de fabriquer de la matière organique. Cette fabrication reste un mystère pour l’Homme, car malgré de nombreuses recherches, il est toujours incapable de la reproduire. Cette matière organique est faite de lipides, de protéines et de glucides. On dit qu’ils sont autotrophes, alors que les hommes et tous les autres animaux sont obligés de consommer une matière organique déjà existante pour fabriquer leur propre matière organique, ce qui est bien moins économique.

L’énergie solaire est la seule source d’énergie nécessaire aux végétaux chlorophylliens pour fabriquer leur matière organique. Par contre, pour fabriquer des molécules plus complexes comme les lipides, les glucides et les protéines, les végétaux puisent dans le sol, grâce à leurs racines très développées, l’azote qu’ils sont incapables de prélever dans l’atmosphère.

Les végétaux complètements indépendants pour se nourrir et se développer sont à la base de ce que l’on appelle une chaîne trophique.

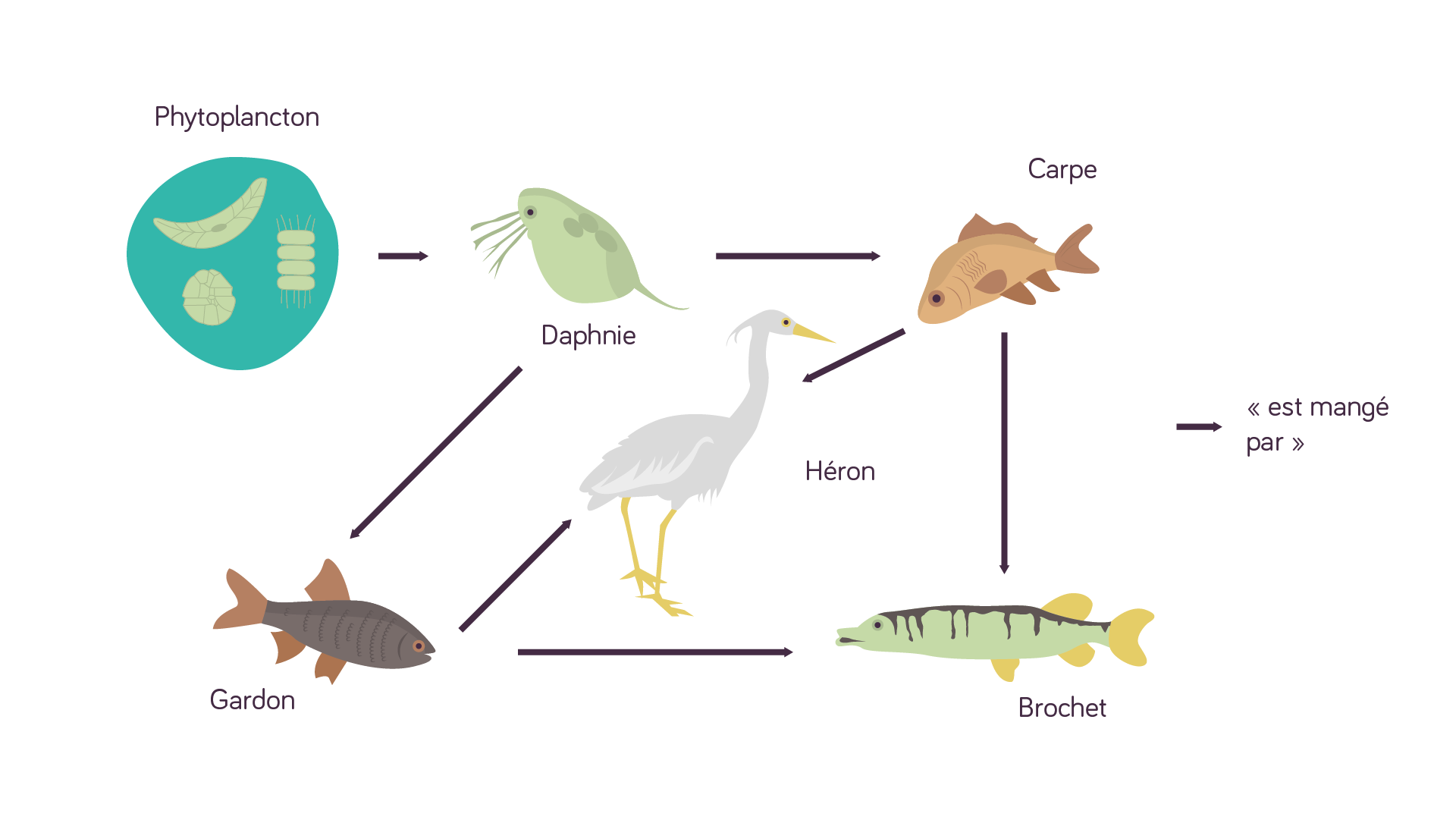

Une chaîne trophique correspond à une chaîne alimentaire dont chaque flèche signifie « est mangé par ».

Dans l’exemple ci-dessous, le phytoplancton est mangé par la daphnie qui est mangée par le gardon et la carpe, tous deux mangés par le héron et le brochet.

Exemple d’une chaîne trophique

Exemple d’une chaîne trophique

Les autres niveaux trophiques sont occupés par des êtres vivants incapables de produire leur propre matière organique autrement qu’à partir d’une matière organique déjà synthétisée : on parle d’organismes hétérotrophes. Ce sont les producteurs secondaires. Il en existe différentes catégories :

- Les consommateurs primaires qui se nourrissent exclusivement des végétaux chlorophylliens, c’est-à-dire des producteurs primaires ;

- Les décomposeurs qui se nourrissent de matière organique morte. Les décomposeurs ont un rôle essentiel dans un écosystème.

Les décomposeurs transforment la matière organique en matière minérale, qui constitue la matière première pour les producteurs primaires.

Les décomposeurs ont ainsi un rôle de recyclage pour qu’il n’y ait aucune perte au sein de l’écosystème.

- Enfin, les consommateurs secondaires qui se nourrissent en partie ou exclusivement des consommateurs primaires.

En plus des flux de matière que l’on vient de voir par l’intermédiaire d’un réseau trophique, l’écosystème est caractérisé par un flux d’énergie. L’énergie est caractérisée par la quantité de matière organique. Cette énergie peut être utilisée de différentes façons :

- Une partie est utilisée par chaque organisme pour constituer leur propre biomasse ;

- Une partie est perdue au cours de la respiration ;

- Une partie retourne au sol et est recyclée par les décomposeurs. C’est le cas des feuilles et branches mortes chez les producteurs primaires et des excréments et cadavres chez les producteurs secondaires.

Le passage d’un niveau trophique à un autre s’accompagne donc d’une forte perte énergétique.

Ainsi, plus un organisme est bas dans la chaîne trophique, plus sa productivité est élevée et plus son coût en énergie est faible.

L’agrosystème

L’agrosystème

Production végétale

Production végétale

La première partie a permis de voir comment fonctionne un écosystème naturel, c’est-à-dire sans l’intervention humaine. Cette partie cherche maintenant à le comparer à un écosystème cultivé, qui peut être un champ de blé par exemple. On va admettre que ces deux systèmes ont la même productivité qui est de 12 tonnes de matière organique par hectare et par an.

- La première différence importante entre les deux systèmes est que dans le champ cultivé, les relations trophiques sont très simplifiées et réduites à l’Homme qui exploite le blé et aux décomposeurs.

- Deuxièmement, la biomasse végétale est majoritairement exportée alors que dans un écosystème naturel le système est clos, rien ne quitte le système, tout est recyclé sur place.

- Par ailleurs, la quantité recyclée par les décomposeurs dans l’agrosystème est très faible par rapport au système naturel.

- Cela entraîne un manque en éléments minéraux dans le sol, compensé par l’apport d’intrants.

Intrants :

On appelle intrants l’ensemble de l’énergie et des substances apportés dans l’agrosystème. Les substances sont les engrais, qui sont des substances minérales, et des produits phytosanitaires qui permettent de lutter contre les espèces nuisibles.

Dans un système où toute la matière organique est retirée du système, les végétaux ne peuvent se développer de manière optimale sans apports : en effet, le cycle naturel de la matière organique est détruit, il faut alors compenser cette perte par des apports artificiels.

L’apport d’intrants chimiques a permis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale d’augmenter considérablement les rendements agricoles. Cependant, cette augmentation de rendements connaît ses limites aujourd’hui, de nombreux agriculteurs et agronomes cherchent à limiter cet apport d’intrants et à recréer les cycles naturels de l’écosystème. L’utilisation d’intrants à outrance a montré de graves conséquences sur la santé de notre planète et de ses habitants à différents niveaux :

- Une des conséquences majeures de l’utilisation d’intrants est la pollution de l’eau. Elle a lieu au niveau des eaux superficielles mais plus grave encore au niveau des eaux souterraines et des nappes phréatiques. Les engrais et produits phytosanitaires déversés sur les champs sont transportés par ruissèlement et érosion dans les rivières. De plus, ils s’infiltrent dans le sol jusqu’aux nappes phréatiques : on parle de lessivage des nitrates. Les conséquences sont catastrophiques en Bretagne par exemple où dans la plupart des villes et villages il est interdit de consommer de l’eau du robinet qui est même mortelle chez les nourrissons. La même région connaît régulièrement une prolifération d’algues vertes sur les plages qui dégagent des substances toxiques et asphyxie les milieux où elles se développent.

- Par ailleurs, l’utilisation des intrants demande un coût en énergie fossile très important. Or, cette énergie est de moins en moins disponible.

- L’emploi de pesticides a une conséquence majeure qui est la disparition des abeilles. Or, les abeilles sont indispensables car elles permettent de polliniser les cultures et sans pollinisation il n’y aurait rien à récolter. De plus, les pesticides tuent une bonne partie des décomposeurs du sol, alors qu’ils sont indispensables au recyclage des matières organiques.

- Enfin, aujourd’hui ce n’est plus à démontrer, les pesticides ont une action néfaste sur la santé des agriculteurs qui les utilisent et des consommateurs qui en retrouvent une partie dans les aliments.

Heureusement, des alternatives aux intrants existent. Pour la plupart de ces pratiques, c’est comme un retour aux sources. Les générations précédentes avaient longuement observé les écosystèmes naturels pour s’en inspirer. Différentes techniques ont toujours comme objectif de préserver le sol, élément trop longtemps ignoré et pourtant garant d’une bonne productivité. Ces techniques sont nombreuses et variées. En voici quelques-unes :

- La rotation des cultures est l’opposé de ce que l’on appelle monoculture. Le principe est de changer chaque année de culture sur un champ donné. On peut ainsi tourner sur 4 à 5 ans avec 3 cultures différentes et 2 années où on laisse la parcelle en jachère. Cette technique permet de ne pas épuiser le sol. En effet, chaque culture a des exigences propres. Si chaque année le sol est le support de la même culture, il va finir par manquer des éléments nécessaires à cette dernière. Dans une rotation, on intègre généralement des plantes qui fixent l’azote atmosphérique et qui permettent d’enrichir le sol en azote pour les cultures suivantes (cela est pratique, car il ne sera pas nécessaire d’apporter d’engrais). La rotation des cultures permet aussi de limiter les nuisibles et mauvaises herbes car là aussi ils sont spécifiques à chaque culture.

- Le non travail du sol est l’arrêt du labour. Le labour n’a que des effets néfastes sur l’activité du sol. Son but est d’enfouir la matière organique dans le sol. Cependant, la matière organique ne peut se décomposer qu’en présence d’oxygène ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle est enfouie. De plus, le labour détruit les vers de terres qui sont garant d’un bon fonctionnement des sols. Des études ont montré que le non labour permet une augmentation importante de la matière organique dans un sol.

- L’utilisation de la biodiversité naturelle en favorisant leur habitat est une autre technique. Par exemple, en conservant les haies qui bordent les champs, les agriculteurs favorisent la présence des prédateurs naturels des nuisibles présents dans les cultures. L’utilisation de pesticides n’est alors plus nécessaire.

- L’agroforesterie consiste à cultiver des bandes d’arbres au milieu d’un champ de céréales par exemple. Les arbres apportent de la matière organique et un refuge pour la faune auxiliaire. De plus, il n’y a aucune compétition entre les arbres et les céréales car leur système racinaire n’est pas au même niveau dans le sol.

Agroforesterie

Agroforesterie

Il existe ainsi de nombreuses techniques qui visent à diminuer ou supprimer l’utilisation des intrants : il suffit d’imiter au maximum le fonctionnement d’un écosystème naturel.

Production animale

Production animale

Les animaux consommés sont des producteurs secondaires, c’est-à-dire qu’ils doivent consommer des végétaux pour élaborer leur matière organique.

Or, plus un organisme est situé vers le haut de la pyramide trophique, plus il y a de perte d’énergie.

De plus, pour nourrir une vache par exemple, il faut cultiver du maïs. Lorsque l’on réalise le bilan énergétique de la production de viande ou de lait de vache, il faut également prendre en compte le bilan énergétique de la production de son alimentation.

La production de protéines animales demande donc une surface agricole beaucoup plus importante que pour produire des protéines végétales. 64 % des terres cultivables servent à la production de viande.

À l’heure où la surface agricole devient rare, il est temps de revoir à la baisse la consommation de viande.

Conclusion :

Les écosystèmes naturels peuvent apprendre énormément à l’Homme. En effet, il doit réussi à sortir d’une production agricole basée sur l’utilisation d’énergies fossiles qui a des conséquences néfastes sur la santé de la Terre et la sienne.