Cours Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

Introduction :

Le modèle de la concurrence parfaite nous permet d’analyser le fonctionnement des marchés. Selon ce modèle, en l’absence d’intervention extérieure sur le marché, celui-ci trouve naturellement un équilibre entre l’offre et la demande. De plus, si les conditions de la concurrence parfaite sont réunies, le marché s’autorégule, c’est-à-dire qu’il retrouve naturellement l’équilibre après une modification de l’offre ou de la demande.

Ainsi, le modèle de la concurrence parfaite nous permettra d’abord d’expliquer comment se forme l’équilibre sur le marché, puis nous envisagerons comment cet équilibre est modifié. Enfin, nous terminerons ce cours par une étude de la manière dont les marchés allouent de manière optimale les ressources.

L’équilibre sur un marché à concurrence parfaite

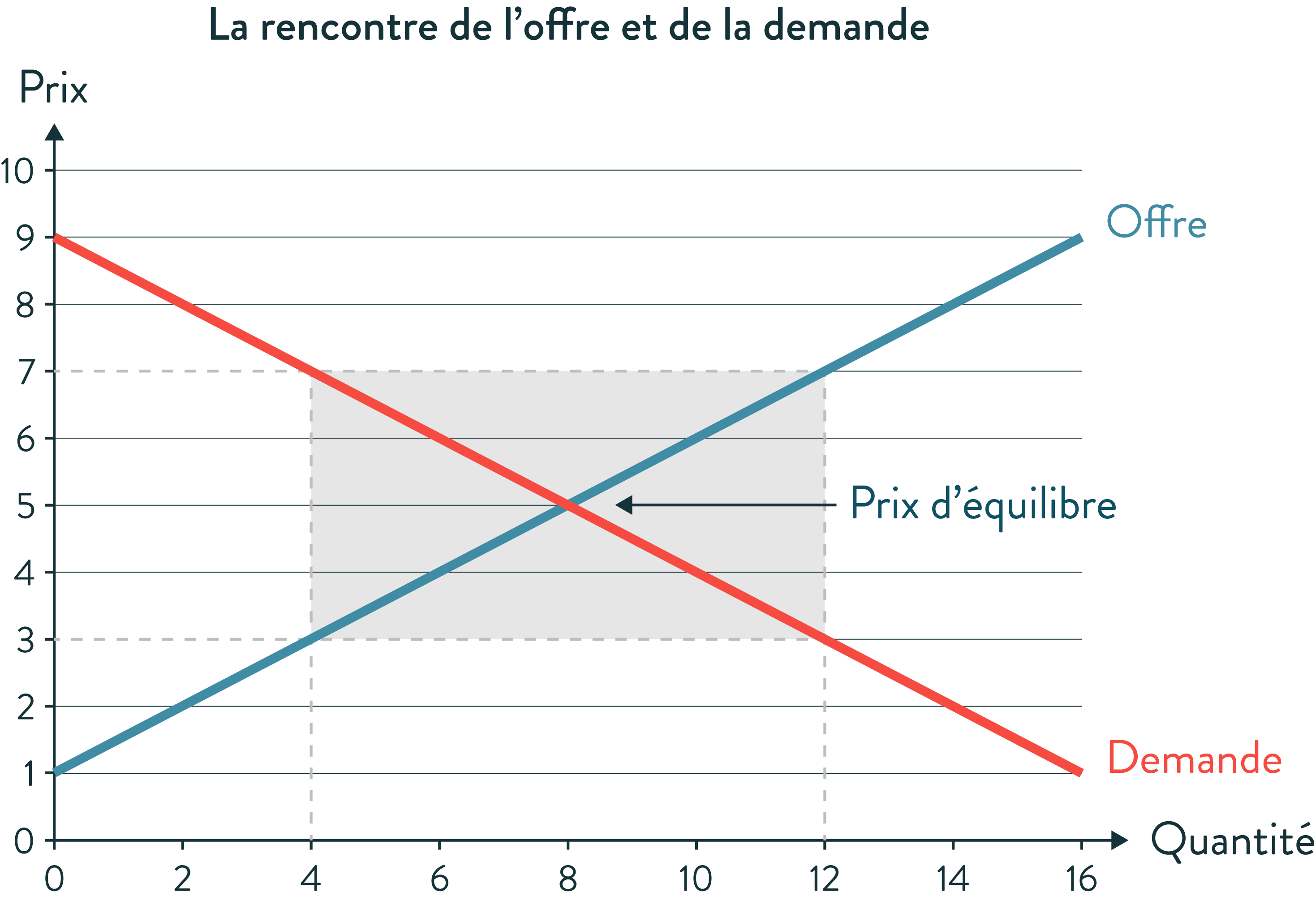

Sur un marché à concurrence parfaite, la rencontre de l’offre et de la demande indique l’équilibre du marché. Pour le niveau de prix d’équilibre, la quantité demandée est égale à la quantité offerte.

Le prix d’équilibre est le seul prix qui puisse être pratiqué durablement sur le marché. En effet si le prix pratiqué sur le marché est supérieur au prix d’équilibre, la quantité offerte à ce niveau de prix est supérieure à la quantité demandée. Cette situation entraine que les entreprises constituent du stock (invendus) et elles devront donc réduire leur production et baisser le prix. En conséquence le prix du marché baisse jusqu’à ce qu’il rencontre le prix d’équilibre.

Sur le graphique, par exemple si le prix est de 7 € l’unité, la quantité offerte est de 12 unités et la quantité demandée est de seulement 4 unités.

Il en va de même si le prix pratiqué sur le marché est inférieur au prix d’équilibre.

Dans cette situation, la quantité demandée à ce niveau de prix est supérieure à la quantité offerte.

Cet excès de demande signifie que certains consommateurs ne pourront pas satisfaire leur besoin en consommant le bien. Ces consommateurs seront donc prêts à payer un prix supérieur à celui pratiqué sur le marché. En conséquence, le prix du marché augmente jusqu’à ce qu’il rencontre le prix d’équilibre.

Sur le graphique, par exemple, si le prix est de 3 € l’unité, la quantité demandée est de 12 unités et la quantité offerte est de seulement 4 unités.

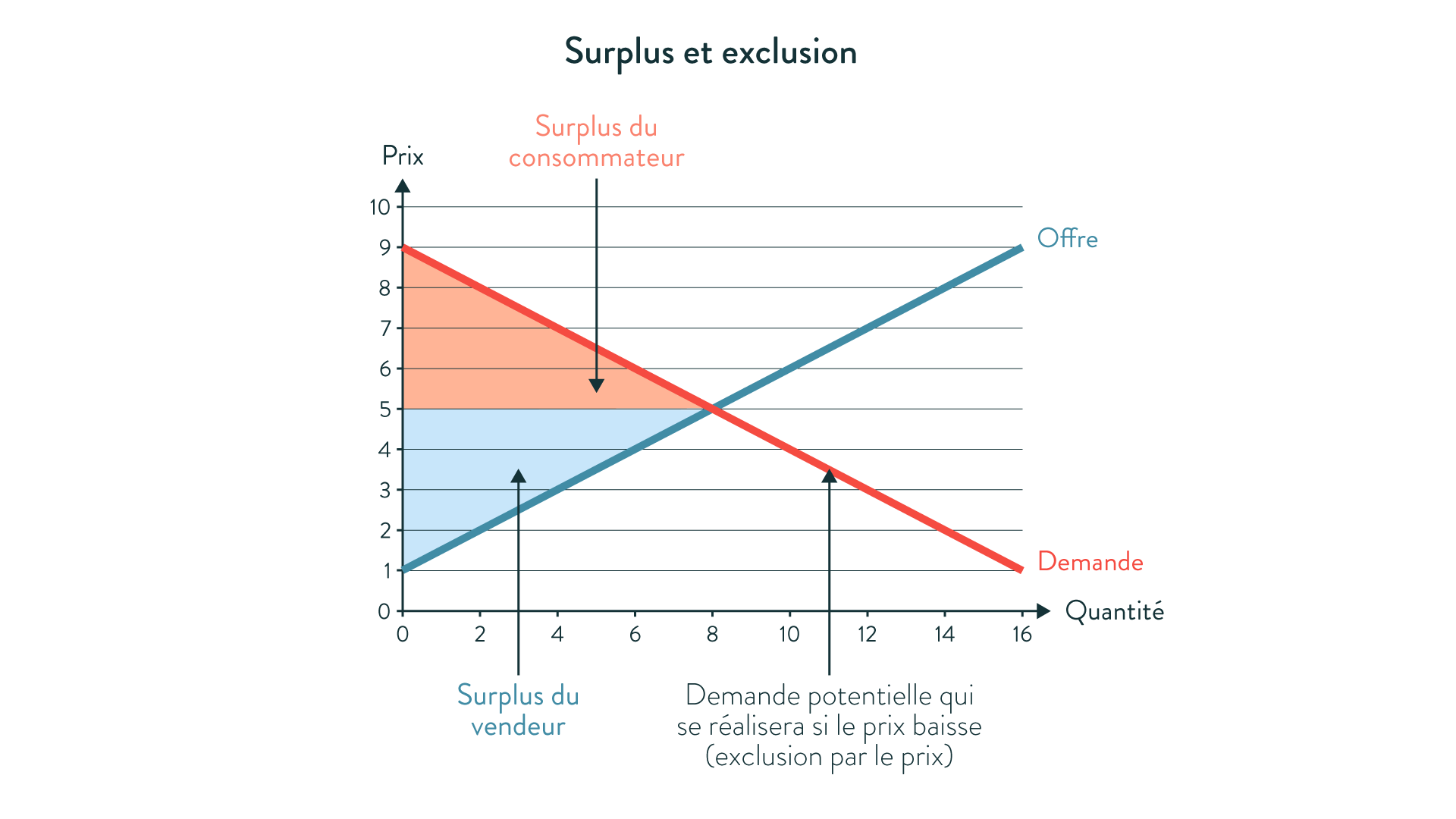

Cependant, la situation d’équilibre ne permet pas à tous les consommateurs d’avoir accès au bien. En effet, on constate que la droite de la demande continue au-delà de l’équilibre. Cela signifie que le prix exclut de la consommation les consommateurs qui auraient pu consommer si le prix avait été inférieur. Cette exclusion se retrouve graphiquement représentée par la partie de la courbe de la demande qui se situe à droite de l’équilibre.

Le fait, pour le marché, de trouver l’équilibre, signifie que tous les biens échangés sont vendus au même prix. Cependant, certains consommateurs seraient prêts à payer plus pour le bien échangé, et certains vendeurs auraient pu vendre à un prix inférieur au prix d’équilibre.

En effet, pour consommer 6 unités, les consommateurs auraient pu payer 6 € et les vendeurs auraient pu vendre 6 unités à 4 € l’unité. Cette différence indique les gains à l’échange et est mesurée par les deux aires coloriées sur le graphique. L’aire rouge indique le surplus du consommateur et l’aire bleue indique le surplus du producteur.

Surplus du consommateur :

Le surplus du consommateur représente la différence entre le prix que le consommateur serait prêt à payer et le prix effectivement payé.

Surplus du producteur :

Le surplus du producteur représente la différence entre le prix perçu et les coûts de production, il mesure le bénéfice retiré par les vendeurs qui participent au marché.

Les modifications de l’équilibre

Les fonctions de l’offre et de la demande ne sont pas immuables. Certains évènements peuvent modifier la fonction de l’offre ou de la demande, ce qui cause une translation de la fonction vers la droite ou vers la gauche de la fonction initiale.

Modification de la demande

Choc de demande négatif :

Un choc de demande négatif signifie que, pour tous les niveaux de prix, la quantité demandée est inférieure. Cela conduira les producteurs à diminuer leur production et à réduire les prix. La courbe de la demande se déplace vers la gauche.

Choc de demande positif :

Un choc de demande positif est la situation contraire, dans laquelle la demande augmente et se déplace vers la droite graphiquement, les producteurs augmentant alors conjointement leur prix et leur production.

La demande se modifie lorsqu’un des éléments suivants est modifié :

- l’intensité du besoin ressenti par le consommateur : les goûts du consommateur déterminent l’utilité de la consommation, et donc le niveau de demande pour un certain niveau de prix. Ainsi, l’intensité du besoin peut changer si une nouvelle étude scientifique montre les dangers de la consommation d’un certain type de bien. Dans ce cas la demande diminuera. De même, l’intensité du besoin peut être affectée par le prix des biens substituables ou le prix des biens complémentaires. Par exemple, si le prix de l’essence augmente, la demande de voitures baisse ;

- le revenu : lorsque les revenus augmentent, la demande augmente ;

- le nombre de demandeurs : il s’agit d’un élément important pour déterminer le niveau de demande. Si ce nombre baisse, la demande baissera ;

- les anticipations du consommateur : le consommateur ne prend pas ses décisions en considérant uniquement le présent, il intègre dans son calcul les évolutions futures de certains paramètres. Par exemple, si les consommateurs anticipent une baisse du prix, ils réduisent leur demande en attendant cette baisse du prix. De même, si les consommateurs anticipent une situation économique difficile, ils peuvent augmenter leur épargne, ce qui aura pour conséquence de réduire leur demande.

La droite verte représente la demande initiale.

La droite jaune représente une demande qui a diminué par rapport à la situation initiale. Dans cette situation, le prix d’équilibre baisse et les quantités échangées diminuent.

La droite rouge représente une demande qui a augmenté par rapport à la situation initiale. Dans cette situation, le prix d’équilibre et les quantités échangées augmentent.

Modification de l’offre

Choc d’offre négatif :

Un choc d’offre négatif signifie que pour tous les niveaux de prix, la quantité offerte est inférieure. La courbe de l’offre se déplace vers la gauche.

Choc d’offre positif :

Un choc d’offre positif est la situation contraire, dans laquelle l’offre augmente et se déplace vers la droite graphiquement.

L’offre se modifie lorsqu’un des éléments suivants est modifié :

- le coût de production : si les coûts de production augmentent, l’offre diminue, et inversement si ces coûts baissent. Les coûts de productions sont affectés par le prix des facteurs de production, le changement technologique, la fiscalité ou les subventions ;

- les anticipations des entreprises : comme pour les consommateurs, les anticipations jouent un rôle très important dans la décision des quantités à produire. Si l’entreprise anticipe une hausse de la demande, elle peut décider d’augmenter son niveau de production.

La droite bleue représente l’offre initiale.

La droite rouge représente une offre qui a diminué par rapport à la situation initiale. Dans cette situation, le prix d’équilibre augmente et les quantités échangées diminuent.

La droite jaune représente une offre qui a augmenté par rapport à la situation initiale. Dans cette situation, le prix d’équilibre baisse et les quantités échangées augmentent.

L’effet de l’élasticité de l’offre et de la demande

L’importance de la modification de l’équilibre dépend également de l’élasticité de l’offre et de la demande. L’élasticité mesure l’effet de la variation du prix sur la quantité demandée ou offerte.

La demande et l’offre peuvent être élastiques, c’est-a-dire qu’une faible variation du prix à un effet important sur la quantité. Dans ce cas, la fonction de l’offre ou de la demande est proche de l’horizontale. Dans cette situation, lors d’un changement, l’ajustement se réalise par les quantités plus que par le prix. En d’autres termes, la quantité d’équilibre changera davantage que le prix d’équilibre.

La demande ou l’offre peuvent être rigides, c’est-a-dire que la variation du prix a un faible effet sur la quantité. Dans ce cas, la fonction de l’offre ou de la demande est proche de la verticale. Dans cette situation, lors d’un changement, l’ajustement se réalise par le prix plus que par la quantité. En d’autres termes le prix d’équilibre changera plus que la quantité d’équilibre.

Le marché permet l’allocation des ressources de manière optimale

Sur le marché, les acteurs cherchent à satisfaire leur intérêt personnel. Mais en œuvrant pour leur intérêt personnel, les individus contribuent au bien-être collectif.

En inscrivant les transactions marchandes dans le cadre du marché, le jeu des prix permet de distribuer de manière efficace les ressources.

L’existence de différents marchés permet de coordonner les volontés des agents et les oblige à se spécialiser dans une production. De plus, dès qu’il existe une demande à un prix suffisamment attrayant, il y a toujours un vendeur pour y répondre.

Le marché, à travers l’évolution du prix, permet également de gérer de manière efficace les ressources. Ainsi, lorsqu’une ressource devient rare, comme par exemple le pétrole, son prix augmente. Cependant, l’augmentation durable du prix oblige les individus à adapter leur comportement, comme par exemple utiliser le covoiturage ou se tourner vers des productions qui n’utilisent pas de pétrole. De cette manière le libre jeu du marché permet de diriger le comportement des individus vers des solutions qui permettent à terme de répondre à la disparition de certaines ressources.

Si le marché permet de trouver le niveau optimum d’allocation de ressources, cela signifie qu’une intervention extérieure au marché n’est pas nécessaire. En effet, lorsque l’État intervient pour distribuer différemment les ressources, cette distribution n’est plus optimale. L’État peut intervenir au travers de la mise en place d’un prix plafond ou d’un prix plancher.

Prix plafond :

Un prix plafond représente le niveau de prix maximum qui peut être pratiqué sur le marché. Lorsqu’un tel prix est fixé, le prix d’équilibre ne peut être fixé que s’il est inférieur ou égal au prix plafond.

Ainsi, l’État peut imposer un prix maximum des loyers, afin de protéger les locataires.

Prix plancher :

Un prix plancher représente le niveau de prix minimum qui peut être pratiqué sur le marché. Dans cette situation le prix d’équilibre ne peut être fixé que s’il est supérieur ou égal au prix plancher.

Le salaire minimum, qui a pour objectif de protéger le travailleur contre l’exploitation de la part des entreprises, en est un exemple. Ce type de prix protège l’offre.

L’intervention de l’État empêche l’allocation optimale des ressources. Prenons comme exemple la situation dans laquelle l’État décide d’imposer un prix plafond inférieur au prix d’équilibre. Dans ce cas, la quantité offerte à ce prix est inférieure à la quantité demandée. En conséquence, une partie des consommateurs ne pourra pas satisfaire ses besoins.

L’intervention de l’État modifie également le surplus du consommateur et du vendeur. Le vendeur voit son surplus diminuer et une partie de celui-ci est transférée au consommateur, de telle sorte que ce qui est perdu par un acteur est gagné par l’autre.

De plus, cette intervention crée une perte sèche sur le marché.

Perte sèche :

Une perte sèche est la perte du surplus total du consommateur et du producteur qui découle d’une intervention qui réduit le volume des échanges.

Il s’agit des gains à l’échange auxquels les acteurs doivent renoncer en raison de l’intervention de l’État. Cette perte sèche est une perte pour la société, car le surplus perdu n’est pas transféré à un autre agent.

L’intervention de l’État peut se traduire par d’autres modes d’actions :

- le rationnement par file d’attente : le prix du bien ou du service est fixe, et la quantité disponible est limitée. Par exemple, les places de concert ont un prix fixe, mais les places disponibles sont limitées ;

- le rationnement par loterie : dans ce cas l’allocation des ressources se fait par tirage au sort ;

- les tickets de rationnement : c’est un système de rationnement par les quantités, c’est-à-dire que les consommateurs ne peuvent pas consommer plus que les unités qui leur sont allouées. Dans la mesure où l’ensemble des consommateurs ne peut pas consommer, ou que le prix imposé ne permet pas de couvrir le coût marginal, un marché illégal peut se développer.

Conclusion :

Le modèle de concurrence parfaite nous donne les outils pour analyser le fonctionnement des marchés concurrentiels. Ce modèle nous permet de comprendre comment le marché permet d’allouer de manière optimale les ressources, et comment il est possible de retrouver un équilibre sur le marché suite à un choc de demande ou d’offre.