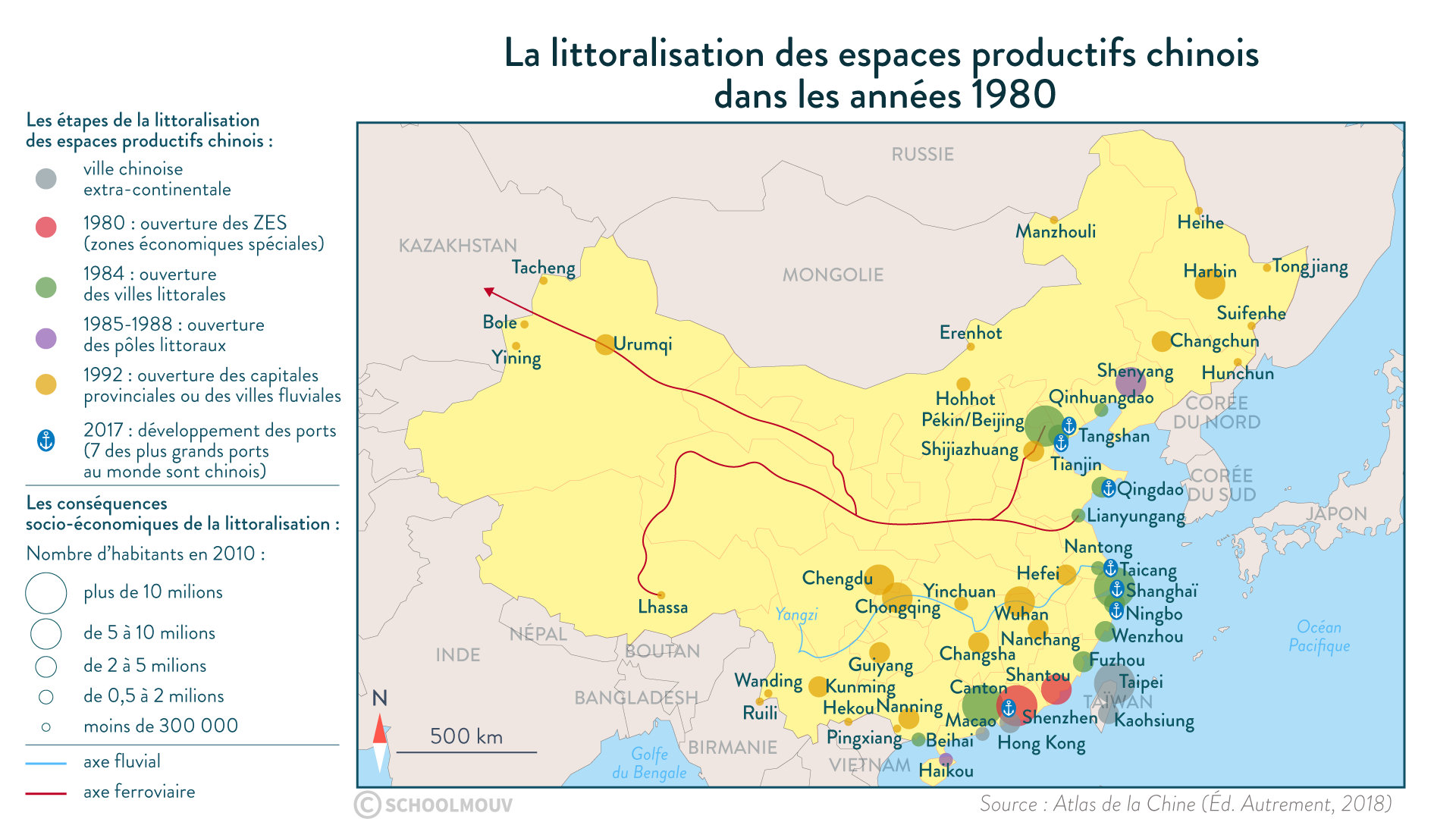

Cours La littoralisation des espaces productifs en Chine

Introduction :

La Chine est la deuxième puissance mondiale, derrière les États-Unis. En quelques décennies, le pays s’est urbanisé et s’est imposé au cœur de la mondialisation. Les réformes mises en place à la fin des années 1970 ont permis une croissance économique conséquente mais inégalement répartie sur le territoire.

Ainsi, nous nous intéresserons à la mutation des espaces productifs chinois, qui a favorisé le phénomène de littoralisation.

Tout d’abord, nous étudierons les caractéristiques du littoral chinois, puis les spécificités et les enjeux des espaces productifs. Enfin, nous nous pencherons sur les nouvelles politiques d’aménagement qui ont pour objectif d’atténuer les déséquilibres régionaux.

La littoralisation du territoire chinois

Le poids du littoral chinois, territoire attractif

- En 2017, à l’échelle nationale, les régions littorales chinoises (provinces, municipalités et régions autonomes littorales) :

- occupent 14 % du territoire ;

- mais accueillent plus de 45 % de la population ;

- et produisent 59 % du PIB.

- La concentration des hommes et des activités y est donc très élevée : la densité de population y dépasse les 470 habitants par km² en 2017 (atteignant 3 800 habitants par km² à Shanghai).

- C’est par ses régions littorales ouvertes sur le monde que la Chine exporte la quasi-totalité de ses productions (88 % en 2017).

- Ces territoires attractifs cumulent, 87,5 % des investissements directs à l’étranger (IDE) reçus par la Chine en 2017.

Investissement direct à l’étranger (IDE) :

Investissement réalisé par une grande entreprise lorsqu’elle implante une filiale ou investit dans une société dans un autre pays (prise de parts ou rachat).

Ces régions littorales sont donc totalement intégrées à la mondialisation et au commerce international, marqué par la domination des échanges par voie maritime.

- Le littoral chinois fait partie de la façade maritime de l’Asie orientale, première façade maritime mondiale par laquelle transitent plus de 50 % des conteneurs manutentionnés dans le monde.

- Au sein de cette façade, les ports chinois jouent un rôle très important puisque 7 des 10 plus grands ports au monde sont chinois. Le principal est Ningbo-Zhoushan.

- Les littoraux chinois sont donc une interface puissante à l’échelle mondiale, favorisant l’intégration du plus gros exportateur mondial de produits manufacturés : 2 130 milliards de dollars en 2017, soit 18 % des exportations mondiales.

Un phénomène ancien qui s’est accéléré dans les années 1980

La littoralisation de l’espace chinois est un phénomène ancien prenant racine au XIIIe siècle avec la dynastie Song et ayant été largement renforcée par les puissances coloniales au XIXe siècle (colonisation de Macao par les Portugais et de Hong Kong par les Britanniques, ouverture de comptoirs, liberté d’importation et d’exportation pour les puissances étrangères, etc.).

Les réformes entamées à la fin des années 1970 par les autorités chinoises pour moderniser l’économie du pays et s’adapter à la mondialisation ont donc renforcé cette littoralisation, notamment dans les provinces du Guangdong et de Fujian.

Des espaces productifs en mutation

Un « miracle chinois » fondé sur l’industrie manufacturière et l’industrie lourde

Le « miracle » de la croissance chinoise a permis à la Chine de devenir « l’atelier du monde » en s’appuyant sur des industries manufacturières diverses :

- le textile (35 % du marché mondial en 2017) ;

- le jouet (environ 75 % de la production mondiale) ;

- ou encore l’automobile (27 % de la production mondiale en 2017).

L’attractivité du territoire chinois s’expliquait alors par un immense réservoir de main-d’œuvre à faible coût, des facilités faites aux entreprises étrangères pour investir et la sous-évaluation du yuan.

Yuan :

Devise nationale de la Chine, à l'exception de Hong Kong et Macao. Le yuan est l'unité de compte utilisée par les Chinois mais le nom officiel de la monnaie en Chine est le renminbi.

Depuis, la production se concentre sur les littoraux, et en particulier sur deux pôles : Shanghai et le delta du Yangzi d’un côté, et Hong Kong et le delta de la Rivière des Perles de l’autre.

Les littoraux chinois deviennent peu à peu le principal lieu de la production économique mondiale pour l’industrie manufacturière, les entreprises s’installant à proximité des grands ports pour favoriser les exportations.

L’autre secteur clé de ce décollage économique fut l’industrie lourde implantée essentiellement dans les provinces du Nord (Hebei, Liaoning, Shanxi, etc.).

Ces productions demeurent importantes pour la Chine, premier producteur mondial d’acier, de charbon et de certains métaux et minerais (terres rares, étain, fer, or, phosphates, zinc, aluminium, etc.) malgré une industrie très polluante et en partie obsolète.

Terres rares :

Expression désignant 17 métaux aux propriétés exceptionnelles utilisées dans la fabrication de produits de haute technologie.

Ces espaces productifs peuvent entrer en contradiction avec un dernier domaine : l’agriculture. En effet, les espaces agricoles chinois les plus fertiles et les plus dynamiques se situent également dans les régions orientales de la Chine. Elles abritent des productions agricoles essentielles pour le défi alimentaire chinois : le blé, le riz ou le soja.

Dépasser « l’atelier du monde » et entrer dans une économie post-industrielle

Dans le cadre de la NDIT, l’appareil productif (ensemble des acteurs économiques) chinois est devenu moins compétitif (hausse des salaires de 300 % dans l’industrie manufacturière entre 2006 et 2016) et donc moins attrayant pour les investisseurs étrangers, qui se tournent vers des pays concurrents pour l’industrie manufacturière (comme le Vietnam ou la Thaïlande).

- Les entreprises chinoises conservent cependant des atouts, dont leur flexibilité et l’immense marché intérieur de 1,4 milliard d’habitants qu’elles alimentent.

La Chine tente de s’inscrire dans une « nouvelle révolution industrielle », fondée sur la montée en gamme de son réseau industriel et sur un soutien massif à l’innovation. Elle le fait sous l’impulsion de l’État (avec les plans China Manufacturing 2025 et Internet +) et de grands groupes innovants (Huawei, Lenovo, etc.). Elle bénéficie de transferts de technologie et d’une main-d’œuvre mieux formée.

Transfert de technologie :

Transfert d'un pays à un autre du savoir-faire, des techniques de fabrication et de l'équipement à utiliser pour la production d’un bien ou d’un service.

Cette économie « 4.0 » repose en partie sur les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi). Leur croissance est favorisée par la quasi-fermeture du pays au reste de l’Internet mondial et par la taille immense du marché intérieur (772 millions d’internautes en 2018, accédant quasiment tous à Internet via leur téléphone mobile).

BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) :

Géants de l’Internet chinois apparus dans les années 2010 qui concurrencent les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft).

Les grandes métropoles chinoises – telles que Pékin, Shanghai ou Shenzhen – abritent des « écosystèmes » de l’innovation mondiale, qui possèdent à la fois des grandes entreprises, mais aussi des universités réputées et des bourses.

- Les espaces productifs chinois se transforment rapidement pour améliorer leur compétitivité (port de Yangshan ultra-moderne) ou prendre en compte la question de l’environnement (multiplication des zones éco-industrielles, comme celle de Suzhou).

Des politiques d’aménagement qui semblent atténuer les déséquilibres

Des politiques d’aménagement « transversales » ou continentales

Les disparités régionales grandissantes ont fragmenté le territoire en « 3 Chines » :

- une Chine littorale prospère et dynamique ;

- une Chine intérieure rurale ;

- et un Ouest chinois marginalisé mais essentiel stratégiquement.

Le pouvoir central a amorcé des politiques d’aménagements nombreuses au tournant des années 1990 pour mieux rééquilibrer le territoire.

Pour recréer un lien territorial, c’est le bassin du Yangzi, fleuve de 6 300 km, qui fut désigné comme axe majeur de l’aménagement du territoire.

Des projets phare y furent établis : l’aménagement du barrage des Trois-Gorges (terminé en 2006), une ligne à grande vitesse reliant Shanghai à Chengdu à l’intérieur des terres, etc.

- De nouveaux espaces productifs connaissant une croissance économique très rapide se sont donc développés, comme la ville de Chongqing qui accueille depuis 2010 une nouvelle ZES attirant des sociétés internationales (Siemens, Lafarge, etc.).

Le barrage des Trois-Gorges (2007) ©Dam Kamminga, CC BY-SA 2.0

Le barrage des Trois-Gorges (2007) ©Dam Kamminga, CC BY-SA 2.0

Pour limiter l’enclavement des régions internes et de l’Ouest chinois, de nombreuses infrastructures de transports - ferroviaires ou aéroportuaires - ont été créées :

- les lignes à grande vitesse Pékin-Lhassa en 2011 et Pékin-Urumqi en 2014 ;

- l’aéroport de Chongqing, qui a vu sa capacité multipliée par 5 en 2010 et sa fréquentation passer de 15 à 38 millions de passagers entre 2010 et 2018.

Des disparités atténuées en 2018 ?

Depuis les années 2015, les disparités régionales diminuent peu à peu. Les littoraux demeurent les espaces privilégiés autour de métropoles comme Shanghai ou Hong Kong. Des espaces productifs dynamiques émergent au centre du pays faisant apparaître des pôles continentaux (Chongqing, le Hubei, Xi’an et le Shaanxi) lorsque d’autres restent marqués par des productions à faible valeur ajoutée (le Guangdong, le Fujian, le Zhejiang).

Pour autant, le développement frénétique de ces régions comporte de nombreux aspects négatifs : pollution, corruption, « villes-fantômes », etc.

La Chine pense aussi son aménagement au-delà de ses frontières par les nouvelles routes de la soie reliant l’Ouest chinois à l’Europe ou au Proche-Orient.

Cependant, à l’échelle locale ou régionale, la diversité des espaces productifs reste grande car la politique nationale de la science et de la technologie relève des gouvernements locaux qui peuvent adopter des mesures en accord avec cet impératif général mais dans des proportions et selon des modalités très différentes d’une province à l’autre.

À l’échelle des villes, les disparités sont également grandes : les zones de développement économique et technologique promues par l’État prennent des formes très diverses.

- Il peut s'agir d'un quartier urbain de taille réduite (quelques immeubles pour l'industrie) ou de très vastes espaces géographiques, comme la zone de développement de Guangzhou qui occupe 116,2 km².

Conclusion :

Les régions littorales chinoises sont des espaces attractifs et entièrement intégrés à la mondialisation. Grâce à ses industries manufacturières majoritairement implantées sur les littoraux, la Chine est devenue « l’atelier du monde ».

Aujourd’hui, le pays tente de provoquer une nouvelle révolution industrielle pour faire face à la concurrence. À cause de disparités régionales importantes, le gouvernement met en place des politiques d’aménagement pour limiter les déséquilibres sur le territoire. Ainsi, les littoraux restent des espaces privilégiés car ils accueillent d’importantes métropoles, mais de nouveaux espaces productifs voient le jour, notamment au centre du pays.