Exercices La Révolution française : une nouvelle conception de la nation reposant sur la citoyenneté (1789-1799)

Prépare-toi à progresser en Histoire avec ces exercices niveau 1re : "La Révolution française : une nouvelle conception de la nation reposant sur la citoyenneté (1789-1799)". Conçu pour renforcer les notions clés vues en cours, cet entraînement te permet de t’exercer à ton rythme. Idéal pour réviser efficacement et gagner en confiance. À toi de jouer !

Entrainement

- « Que les peines soient égales en matière criminelle entre les nobles et l’homme du tiers état […]. » (cahier de doléances du grand bailliage de Belfort-Huningue)

- « Que les emplois civils, militaires, ecclésiastiques soient possédés indistinctement de manière que la noblesse n’ait pas de préférence et que le tiers état n’ait plus d’exclusion. » (cahier de doléances de La Chapelle-Craonnaise)

- « Tout impôt sans exception seront payés également sans privilèges. […] Les habitants offrent de concourir de tous leur pouvoirs au payement des impôts et charges réelles de l’État à condition que le clergé et la noblesse y contribueront pour toujours à proportion de leurs biens et facultés sans exception ni privilèges […]. » (cahier de doléances du bailliage de Baume-les-Dames)

Extraits de cahiers de doléances du tiers état rédigés pour les états généraux de 1789

Quelles catégories de la société bénéficient de privilèges ? Résumez les types de privilèges illustrés par chacun de ces trois extraits.

« […] dans plusieurs provinces, le peuple tout entier forme une espèce de ligue pour détruire les châteaux, pour ravager les terres, et surtout pour s’emparer des chartriers 1, où les titres des propriétés féodales sont en dépôt. […]

Dans ce siècle de lumières, où la saine philosophie a repris son empire […] il faudrait […] prouver à tous les citoyens que notre intention, notre vœu, est […] d’établir le plus promptement possible cette égalité de droits qui doit exister entre tous les hommes, et qui seule peut assurer leur liberté. […]

Mon vœu serait que l’Assemblée nationale déclarât que les impôts seront supportés également par tous les citoyens, en proportion de leurs facultés, et que désormais, tous les droits féodaux des fiefs et terres seigneuriales seront rachetés par les vassaux, s’ils le désirent […] . »

1 Recueil de documents certifiant les droits d’un seigneur sur des terres ou des communautés.

Duc d’Aiguillon (député de la noblesse élu en 1789 aux états généraux), discours devant l’Assemblée nationale constituante, 4 août 1789

Comment appelle-t-on l’épisode mentionné par le duc d’Aiguillon dans le premier paragraphe ? Expliquez comment et après quels événements il s’est déclenché.

Fête de la Fédération célébrant l’unité de la nation en présence du roi (en haut des marches à droite), le 14 juillet 1790 au Champ-de-Mars, Charles Thévenin

Fête de la Fédération célébrant l’unité de la nation en présence du roi (en haut des marches à droite), le 14 juillet 1790 au Champ-de-Mars, Charles Thévenin

Expliquez comment est perçu Louis XVI par ses sujets durant la première phase de la Révolution française en vous aidant du document.

Lors de la proclamation de la République, la France était-elle en paix sur les plans extérieur et intérieur ?

Évaluation

Introduction du dossier :

Suite à la fuite avortée de la famille royale à Varennes (20-21 juin 1792), la défiance s’accentue entre les révolutionnaires et le roi. La prise du palais des Tuileries, le 10 août, achève de consommer la rupture entre la monarchie et la population parisienne. Le 21 septembre 1792, jour de la victoire de Valmy sur les armées prussiennes et autrichiennes, la Convention nationale, élue au suffrage universel masculin, abolit la monarchie. La question du devenir du roi se pose alors. Après de tumultueux débats, la Convention décide de juger le roi et s’institue Haute Cour de justice. Reconnu coupable d’avoir conspiré contre la Révolution, Louis XVI est condamné à mort par seulement une voix d’écart. Son exécution constitue une étape importante de la Révolution.

Document 1 : Conclusion du testament politique de Louis XVI, énonçant les motivations de son départ de Paris

Le 20 juin 1791, Louis XVI et sa famille fuient Paris pour échapper au contrôle des révolutionnaires. Le roi espère gagner les bastions monarchistes de l’est du royaume et, de là, lancer une contre révolution. Pour justifier sa fuite, Louis XVI rédige un texte à l’attention de ses sujets, connu sous le nom de testament politique de Louis XVI.

« Français, et vous surtout Parisiens, vous habitants d’une ville que les ancêtres de Sa Majesté se plaisaient à appeler la bonne ville de Paris, méfiez-vous des suggestions et des mensonges de vos faux amis, revenez à votre roi, il sera toujours votre père, votre meilleur ami. Quel plaisir n’aura-t-il pas d’oublier toutes ces injures personnelles, et de se revoir au milieu de vous lorsqu’une Constitution qu’il aura acceptée librement fera que notre sainte religion sera respectée, que le gouvernement sera établi sur un pied stable et utile par son action, que les biens et l’état de chacun ne seront plus troublés, que les lois ne seront plus enfreintes impunément, et qu’enfin la liberté sera posée sur des bases fermes et inébranlables.

À Paris, le 20 juin 1791, Louis »

Document 2 : Extraits des chefs d’accusation contre Louis XVI

« 1. Tentative de dissolution de la toute nouvelle Assemblée nationale constituante le 20 juin 1789.

2. Envoi de troupes pour contrer les émeutiers lors de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789.

7. Fuite à Varennes le 21 juin 1791 et massacre du peuple demandant la fin de la monarchie réuni au Champ-de-Mars le 17 juillet.

11. Refus de combattre plusieurs révoltes contre-révolutionnaires dans certaines villes du sud de la France.

14. Transferts d’argent vers les émigrés de Coblence postés à la frontière française.

15. Acceptation tacite par le silence et intelligence avec l’armée d’émigrés postée à Coblence et destinée à marcher sur Paris.

18. Double jeu diplomatique auprès des puissances européennes et alliances secrètes avec elles.

24. Soutien aux prêtres réfractaires [religieux français n’ayant pas accepté la Constitution civile du clergé].

25. Veto royal sur le décret contre lesdits prêtres réfractaires.

33. Ordres de tirer sur le peuple et d’avoir fait "couler le sang des français". »

Document 3 : Les points de vue opposés de deux députés sur le sort à réserver à Louis XVI

3a. Discours de Louis Antoine Léon de Saint-Just à la Convention le 13 novembre 1792

« J’entreprends, Citoyens, de prouver que le roi peut être jugé […]. Les mêmes hommes qui vont juger Louis ont une République à fonder : ceux qui attachent quelque importance au juste châtiment d’un roi ne fonderont jamais une République. Parmi nous, la finesse des esprits et des caractères est un grand obstacle à la liberté ; on embellit toutes les erreurs, et, le plus souvent, la vérité n’est que la séduction de notre goût. […]

On ne peut point régner innocemment : la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Les rois mêmes traitaient-ils autrement les prétendus usurpateurs de leur autorité ? Ne fit-on pas le procès à la mémoire de Cromwell1 ? Et, certes, Cromwell n’était pas plus usurpateur que Charles Ier 2 ; car lorsqu’un peuple est assez lâche pour se laisser mener par des tyrans, la domination est le droit du premier venu, et n’est pas plus sacrée ni plus légitime sur la tête de l’un que sur celle de l’autre.

Voilà les considérations qu’un peuple généreux et républicain ne doit pas oublier dans le jugement d’un roi. »

1. Homme d’État anglais qui, après avoir vaincu les armées du roi Charles Ier, fut nommé « protecteur de la république d’Angleterre » jusqu’à sa mort en 1658. En 1660, la monarchie fut restaurée en Angleterre.

2. Roi d’Angleterre exécuté en 1649.

3b. Discours du député Condorcet le 3 décembre 1792

« Notre sévérité effraiera-t-elle, irritera-t-elle les rois ennemis et les dévots de la royauté ? L’opinion encore chancelante de plusieurs peuples sera-t-elle aliénée ou encouragée ? Juger un roi accusé est un devoir ; lui pardonner peut être un acte de prudence ; en conserver la possibilité est un acte de sagesse dans ceux à qui les destinées politiques de la Nation ont été confiées.

Ces questions auxquelles il est difficile de répondre avant d’avoir pu observer l’effet que nos premières résolutions produiront sur la France et sur l’Europe, semblent exiger que la Convention nationale se réserve le droit de modifier le jugement du tribunal […] »

Document 4 : L’exécution de Louis XVI représentée par le peintre anglais Charles Benazech

Peinte d’après le témoignage de l’abbé Edgeworth, autorisé à confesser le roi et à assister à son exécution le 21 janvier 1793, la toile de Benazech met en avant la grande dignité et la piété du roi au moment de mourir. Cette dignité du roi face à la mort fit forte impression sur ses contemporains. Elle est notamment confirmée par Sanson, le bourreau qui exécuta le roi et Madame de Staël, qui écrivit sur le sujet dans ses Considérations sur les principaux événements de la Révolution française :

« Cet homme qui manqua de la force nécessaire pour préserver son pouvoir, et fit douter de son courage tant qu’il en eut besoin pour repousser ses ennemis ; cet homme dont l’esprit naturellement timide ne sut ni croire à ses propres idées, ni même adopter celles d’un autre, s’est montré tout à fait capable de la plus étonnante des résolutions, celle de souffrir et de mourir. » Reproduite des milliers de fois sous la forme de gravures et très diffusée, l’œuvre de Benazech contribua à l’émergence d’un culte mémorial autour de la figure du roi.

Louis XVI et l’Abbé Edgeworth de Firmont au pied de l’échafaud le 21 janvier 1793, Charles Benazech, 1793, huile sur toile, musée du château de Versailles

Document 5 : Le point de vue de deux historiens sur les conséquences de l’exécution du roi

« L’historien Walzer soutient que la condamnation et l’exécution de Louis furent nécessaires pour des raisons historiques politiques et juridiques, et qu’il n’y eût pas là un crime juridique. Ma thèse suggère au contraire, que politiquement, ce fut un acte superflu qui ne résolut aucun problème pour la République. Comme l’histoire le confirmera le principe monarchique ne mourut pas en même temps que Louis sur l’échafaud. Le procès et l’exécution n’eurent même pas une signification négative. Louis […] ne devint jamais un martyr politique influent et aucune guerre civile ne se déclencha à la suite de l’exécution. Il est clair que la République aurait pu faire l’économie des grands effets, des affres et des tourments liés au régicide. »

Michaël Walzer et Ferenc Féher, Régicide et Révolution, 1989, p. 359

QUESTION

Comment Louis XVI justifie-t-il la fuite de Varennes ? (doc. 1)

Introduction du dossier :

Issue de la bourgeoisie, ayant reçu une solide instruction et lectrice des philosophes des Lumières, dont Rousseau, Manon Roland est une figure représentative des femmes de la période révolutionnaire partageant sa condition sociale. Ses Mémoires, dont elle achève la rédaction en prison, témoignent des difficultés pour les femmes de s’impliquer dans la vie politique sous la Révolution.

Manon Roland :

1754 – 1793

Née Jeanne-Marie Philipon au sein d’une famille de la petite bourgeoisie, Manon Roland reçoit une solide instruction dans sa jeunesse. Lectrice assidue des auteurs classiques et des philosophes des Lumières, elle se passionne également pour les questions politiques. Mariée en 1780 à Jean-Marie Roland de la Platière, économiste de renom, elle accède aux milieux intellectuels favorables à la Révolution. Membre du club des Jacobins où elle prononce de nombreux discours à partir de 1791 et accueillant de nombreuses figures influentes de la Révolution dans son salon, en particulier des Girondins, elle en devient vite l’égérie et utilise ses relations pour favoriser la carrière politique de son mari qui est nommé ministre de l’Intérieur le 23 mars 1792. Bien qu’elle s’en défende dans ses Mémoires, elle joue un rôle déterminant dans la politique menée par ce dernier et plus largement par le parti Girondin. Victime de la proscription des Girondins prononcée par la Convention le 2 juin 1793 sous la pression des Montagnards, Manon Roland est arrêtée, emprisonnée, jugée par le Tribunal révolutionnaire puis condamnée à mort le 8 novembre 1793. Après sa mort, elle devient une figure romantique de l’histoire de France célébrée par les Républicains.

Manon Roland, Edmé Quenedey, vers 1790, portrait au physionotrace, Bibliothèque nationale de France

Girondins :

Groupe d’hommes politiques majoritairement originaires de province, et notamment de Gironde. Les Girondins soutiennent la liberté politique et économique et soutiennent la guerre contre les ennemis extérieurs de la Révolution tout en s’opposant aux mesures radicales prônées par les Montagnards pour éliminer les ennemis internes à la Révolution. Issus des grandes familles de la bourgeoisie négociante, les Girondins entendaient en effet apaiser les excès de la Révolution afin de favoriser la prospérité du commerce et de l’économie.

Document 1 : Madame Roland : une femme engagée dans la Révolution

Entre 1791 et 1793, Manon Roland tient un salon fréquenté par d’importantes figures révolutionnaires, notamment girondines. Dans ses Mémoires, qu’elle rédige depuis sa prison, Manon Roland dépeint son engagement politique et se défend d’avoir jamais interféré dans les décisions prises par son époux, ministre de l’Intérieur.

« Il fut même arrangé que l’on viendrait chez moi quatre fois la semaine dans la soirée, parce que j’étais sédentaire, bien logée, et que mon appartement se trouvait placé de manière à n’être fort éloigné d’aucun de ceux qui composaient ces petits comités. Cette disposition me convenait parfaitement ; elle me tenait au courant des choses auxquelles je prenais un vif intérêt ; elle favorisait mon goût pour suivre les raisonnements politiques et étudier les hommes. Je savais quel rôle convenait à mon sexe, et je ne le quittai jamais. Les conférences se tenaient en ma présence sans que j’y prisse aucune part. […] L’habitude et le goût de la vie studieuse m’ont fait partager les travaux de mon mari tant qu’il a été simple particulier ; j’écrivais avec lui, comme j’y mangeais, parce que l’un m’était presque aussi naturel que l’autre, et que, n’existant que pour son bonheur, je me consacrais à ce qui lui faisait le plus de plaisir. […] Il devint ministre : je ne me mêlais point de l’administration ; mais s’agissait-il d’une circulaire, d’une instruction, d’un écrit public et important, nous en conférions suivant la confiance dont nous avions l’usage, et, pénétrée de ses idées, nourrie des miennes, je prenais la plume que j’avais plus que lui le temps de conduire. »

Madame Roland, Mémoires particuliers, rédigés en prison en 1793 et publiés pour la première fois en 1863

Document 2 : Madame Roland confrontée à la violence de la Révolution

« L’on me demanda si, dans le temps de la Convention, je ne voyais pas souvent tels députés, et l’on dénomma les proscrits et les condamnés […]. J’avais à expliquer que je voyais quelquefois quelques-uns de ces députés comme des amis avec lesquels Roland et moi nous étions liés le temps de l’Assemblée constituante ; quelques autres par occasion, comme connaissances et amenés par leurs collègues, et que je n’avais jamais vu plusieurs d’entre eux ; que d’ailleurs il n’y avait jamais eu chez Roland de comités, ni de conférences, mais qu’on y parlait seulement en conversations publiques, de ce dont s’occupait l’Assemblée, et de ce qui intéressait tout le monde. La discussion fut longue et difficile, avant que je pusse faire inscrire mes réponses ; on voulait que je les fisse par oui et par non ; on m’accusa de bavardage ; on dit que nous n’étions pas là au ministère de l’Intérieur pour y faire de l’esprit ; […] c’était une vexation réelle. »

Madame Roland, Mémoires particuliers, rédigés en prison en 1793 et publiés pour la première fois en 1863

Document 3 : La mise en accusation de Manon Roland devant le Tribunal révolutionnaire

Après la proscription des Girondins par la Convention le 2 juin 1793, Manon Roland est arrêtée en vue de son jugement et emprisonnée tandis que son époux, comme de nombreux députés girondins, fuient en province. Le parti des Girondins, favorable à l’ordre et à l’arrêt des excès de la Révolution, s’opposait en effet aux Montagnards et à la frange la plus radicale des révolutionnaires, les enragés, qui prônaient l’égalité sociale, la taxation des denrées alimentaires et des riches et la réquisition des grains.

« J’avais à expliquer que je voyais quelquefois quelques-uns de ces députés comme des amis avec lesquels Roland et moi nous étions liés du temps de l’Assemblée constituante ; quelques autres par occasion, comme connaissances et amenés par leurs collègues, et que je n’avais jamais vu plusieurs d’entre eux ; que d’ailleurs il n’y avait jamais eu chez Roland de comités, ni de conférences, mais qu’on y parlait seulement, en conversations publiques, de ce dont s’occupait l’Assemblée, et de ce qui intéressait tout le monde. La discussion fut longue et difficile, avant que je pusse faire inscrire mes réponses ; on voulait que je les fisse par oui et par non ; on m’accusa de bavardage ; on dit que nous n’étions pas là au ministère de l’intérieur pour y faire de l’esprit ; l’accusateur public et le juge, le premier surtout, se comportèrent avec la prévention et l’aigreur de gens persuadés qu’ils tiennent un grand coupable, et impatients de le convaincre. Lorsque le juge avait fait une question et que l’accusateur public ne la trouvait pas de son goût, il la posait d’une autre manière, l’étendait et la rendait complexe ou captieuse, interrompait mes réponses, exigeait qu’elle fussent abrégées c’était une vexation réelle. J’ai été retenue environ trois heures, ou un peu plus, après lesquelles on a suspendu l’interrogatoire, pour le reprendre le soir, disait-on. »

Madame Roland, Mémoires particuliers, rédigés en prison en 1793 et publiés pour la première fois en 1863

Document 4 : Le rôle des femmes dans la Révolution selon un journal républicain quelques jours après l’exécution de Manon Roland (8 novembre 1793)

« Aux républicaines.

En peu de temps le tribunal révolutionnaire vient de donner aux femmes un grand exemple qui ne sera sans doute pas perdu pour elles ; car la justice, toujours impartiale, place sans cesse la leçon à côté de la sévérité.

[…] Olympe de Gouges voulut être homme d’État, et il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d’avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe.

La femme Roland, bel esprit à grands projets […] fut un monstre sous tous les rapports. […] le désir d’être savante la conduisit à l’oubli des vertus de son sexe, et cet oubli, toujours dangereux, finit par la faire périr sur l’échafaud.

Femmes ! Voulez-vous être républicaines ?

[…] soyez simples dans votre mise, laborieuses dans votre ménage ; ne suivez jamais les assemblées populaires avec le désir d’y parler. »

Gazette nationale, n. 59, 17 novembre 1793

Document 5 : Le regard d’une historienne sur la place des femmes dans la société

« Dans la société d’Ancien Régime, […] où l’extrême diversité des rangs et des statuts multiplie à l’infini les différences, la différence féminine ne pose aucun problème particulier. Une femme exceptionnellement brillante peut régner sur les esprits et les cœurs et nul ne s’en émeut : l’exception ne risque pas de se transformer en règle.

Dans la société issue de la Révolution en revanche, monde d’individus égaux, toute exception est susceptible de se généraliser : d’où la menace que représente la revendication féminine. La Révolution a donc voulu l’exclusion des femmes, et l’a mise en œuvre de manière réfléchie et volontaire. Geneviève Fraisse voit même dans cette mesure défensive un trait national. La France démocratique, dit-elle, s’est construite sur l’exclusion des femmes. »

Mona Ozouf, « La Révolution a-t-elle fait régresser la cause des femmes ? », L’Histoire, 2013

QUESTION

En quoi peut-on dire que Manon Roland joua un rôle politique important pendant la Révolution ? (docs. 1, 2 et 3)

**En vous aidant des documents suivants, expliquez comment le peuple français a fait irruption dans la vie politique, en reprenant chronologiquement les événements les plus déterminants de l’année 1789. ** Document A

Le serment du Jeu de paume, Jacques-Louis David, huile sur toile

Le serment du Jeu de paume, Jacques-Louis David, huile sur toile

Document B

Prise de la Bastille et arrestation du gouverneur M. de Launay le 14 juillet 1789, Anonyme

Prise de la Bastille et arrestation du gouverneur M. de Launay le 14 juillet 1789, Anonyme

Document C

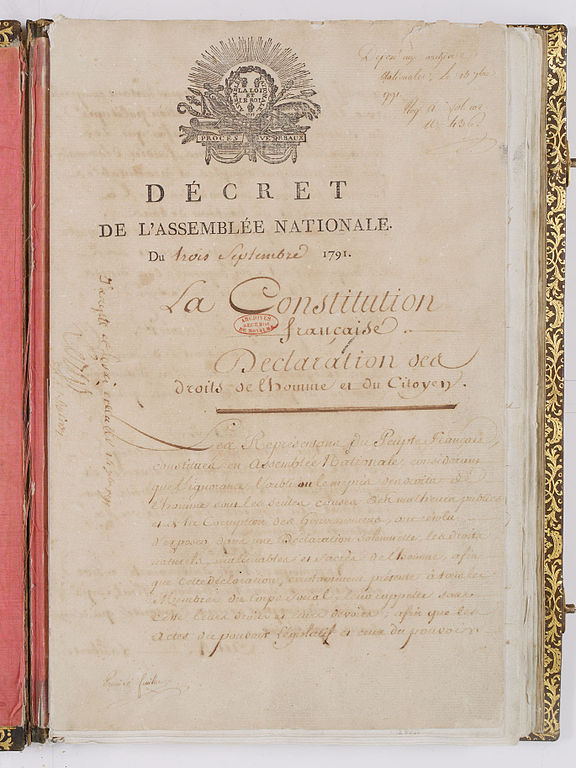

IMG)

#Première page de la Constitution de 1791 reprenant en préambule la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

[/IMG

#Première page de la Constitution de 1791 reprenant en préambule la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

[/IMG